情系额济纳

作者:龚长桥

之一

2018年10月2日,我们匆匆告别了位于内蒙古自治区阿拉善左旗的“沙海之梦”。这里正在轰轰烈烈地举办第13届越野英雄会。沿着省道FJ酷路泽一路向北疾驶,已经是下午4点多,我们知道只有现在马上开往远在700公里之外的额济纳才是最佳选择,若等到明天,那就会深深陷入同方向的车海之中,付出加倍甚至更长的时间。

这次去额济纳是临时决定的。当知道我们要去新疆乌鲁木齐参加“纪念西北考察团90周年活动”,额济纳旗历史文化研究会副主席李文清就发来邀请,建议我们会议后就去额济纳。从新疆乌鲁木齐到内蒙古额济纳“这正好是你祖父当年走过的路”,这个提议让我们怦然心动。我们原计划是从乌鲁木齐飞往银川,从那儿开车去阿拉善,然后就回返往东经过包头、呼和浩特去北京。而现在“英雄会”还没“开完”,我们就调转车头北上了。

阿拉善大沙漠已经完全撩开了她神秘的面纱,我们甚至已经贴近了她炙热起伏的胸膛。而位于内蒙古边境上的额济纳会是怎样的“容貌”?除了在网上搜到的关于胡杨林,居延海等介绍我们几乎一无所知。700公里的路开了8个小时,进城是晚上11点多, 旅店老板娘“居延美女”点着蜡烛迎接我们,解释说这几天额济纳迎来了十多万游客,以至电力不堪重负,就在我们到来的10分钟前整条街坊陷入黑暗。幸好水还是热的。我们还没进入梦乡,电力就修复了。

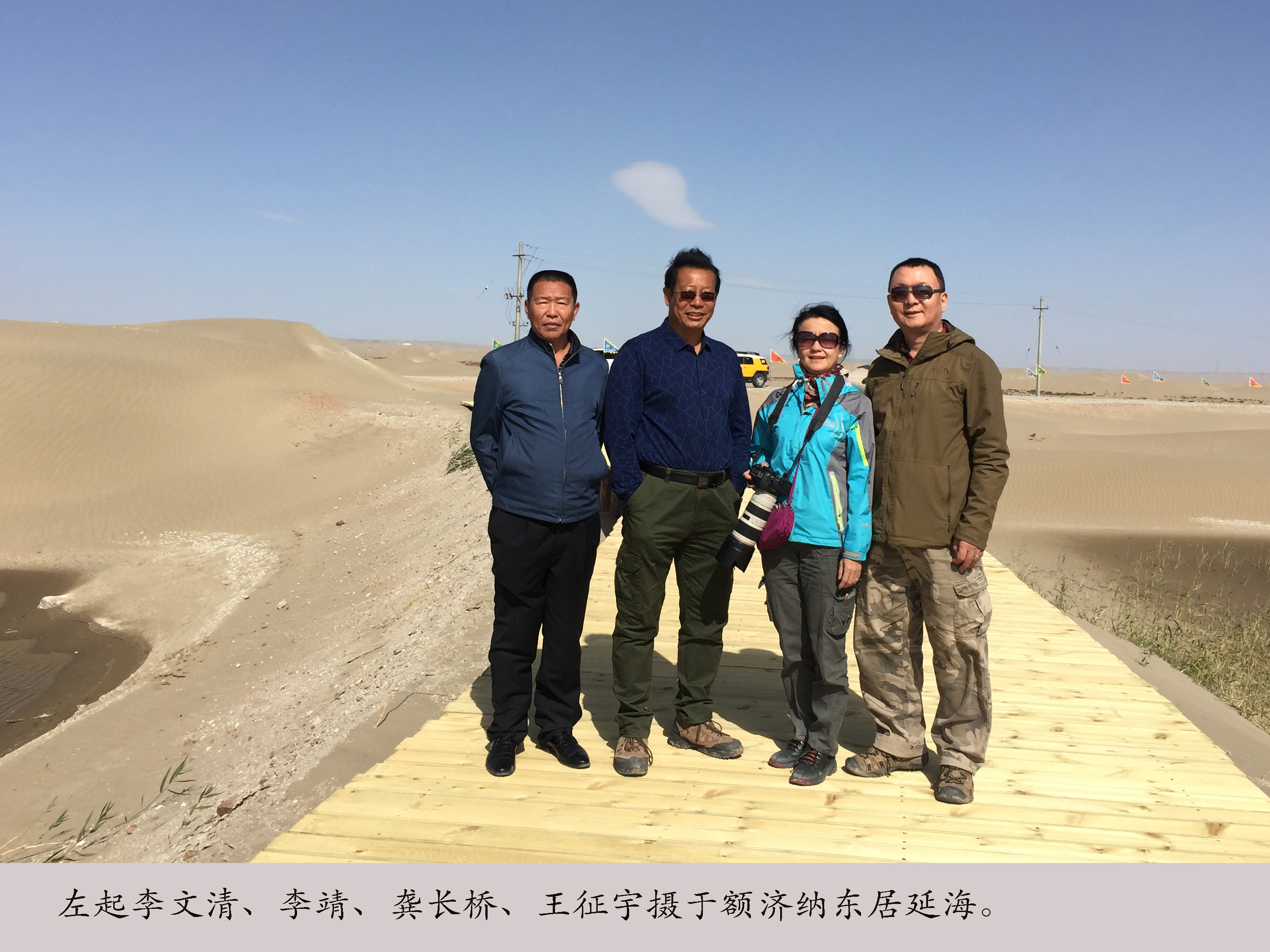

次日清早,李文清和李靖二位局长来到旅店迎接我们。李文清曾任是旗社保局副局长,李靖原是旗档案史志局局长,今年2月刚刚退居二线。早饭之后我们驱车上路,今天的行程已经有了托付,这让我们倍感轻松。我们从额济纳旗政府驻地达来呼布镇向南行驶,从黑城景区大门进去,开在一条笔直的小油路上。两边是大片的戈壁滩,不久过了大同城遗址,向左转个弯就下了深沟,原来这是弱水古河道,有2700多米宽,仔细辨认能看到两边隆起的河岸,感觉妙不可言!李靖指着远处一堆若隐若现的轮廓说,那是唯一留存岸边的古建筑,经过数百年的风沙侵蚀已经发生了很大变化,现在正在开始落实保护工程。

今天第一个目的地是黑水城。这是公元9世纪西夏党项人所建,后被成吉思汗占领。元朝时期又在其外加筑了一圈城墙,以扩充活动范围,所以这里是两朝古城。由于黑水城是中原连接西域的交通要道,古代离开这里再往东行,需要备足一个月的食物和水,可见穿行大沙漠的艰难不测程度。又因为是交通枢纽,这儿官宦民风、商贾往来自然形成一种流动的繁荣。马可?波罗就从这儿进入元上都,从此把“亦集乃城”这个名字写进了历史。从19世纪末,欧洲多国探险家前仆后继,挖地三尺,掠夺、发掘这儿的无数文物珍宝。据说,就在不久前这儿还是满地的残瓦破瓷,随便就可捡到带有千年印记的古董碎片。在李靖的指点下,厚厚沙土地面上一处处凹凸的沟痕都依稀还原出当年的城市格局:街道、寺庙、官邸、茶室、军营、仓库等等。城墙西北角有五个佛塔是黑水城的象征,也是网上流传最多的照片。关于群塔下面城墙上一个被凿开的大洞和一个被半遮掩的井口的故事则一直是这里最诱人的传说。

在离黑水城西北约数公里的地方还有某开发商新建了一个等比例大小的仿制黑水城供游人观赏。城的西南面是额济纳河,就像公元11世纪时的黑水河环城而过,以提供游人想象:当年大军压阵,围城困守已久,可城内依然生活井然,全无缺水断粮之象,围军终于发现奥秘,遂派人筑坝让黑水河在上游改道,掐断通往城内的暗流,黑水城就此沦陷。

我们登上这座仿造的城头望西面方向远眺,河对岸有一片隆起的沙地和树林,李文清说那儿就是1927年考察团设在额济纳的气象站的方位。不远处应该还有一个寺庙,年轻学生团员马叶谦为这个气象站的建站和坚守做出过艰辛的贡献……

(赫定画松杜尔小气象站)

经过路边的“怪树林“风景区,我们几乎没有停留。枯竭不倒的胡杨树畸形异状地竖在沙地上,在正午阳光的直射下偃旗息鼓,一片无言的寂静。

我们下午去了策克口岸,也称“国门”。这里也是额济纳旗与对面蒙古国南戈壁省的集贸景点。口岸建筑的设计据介绍是寓意蒙古族少女手捧哈达虔诚迎接远道而来的客人。在中蒙交界的边境上立有中国界碑,一群蒙古国官兵正在界碑前照相。口岸里面有两个大型的室内集贸大厅,摊位很满,一直延伸到外面场地上。商品色彩斑斓,吃的用的都有,蒙式汉语的吆喝声此起彼落。

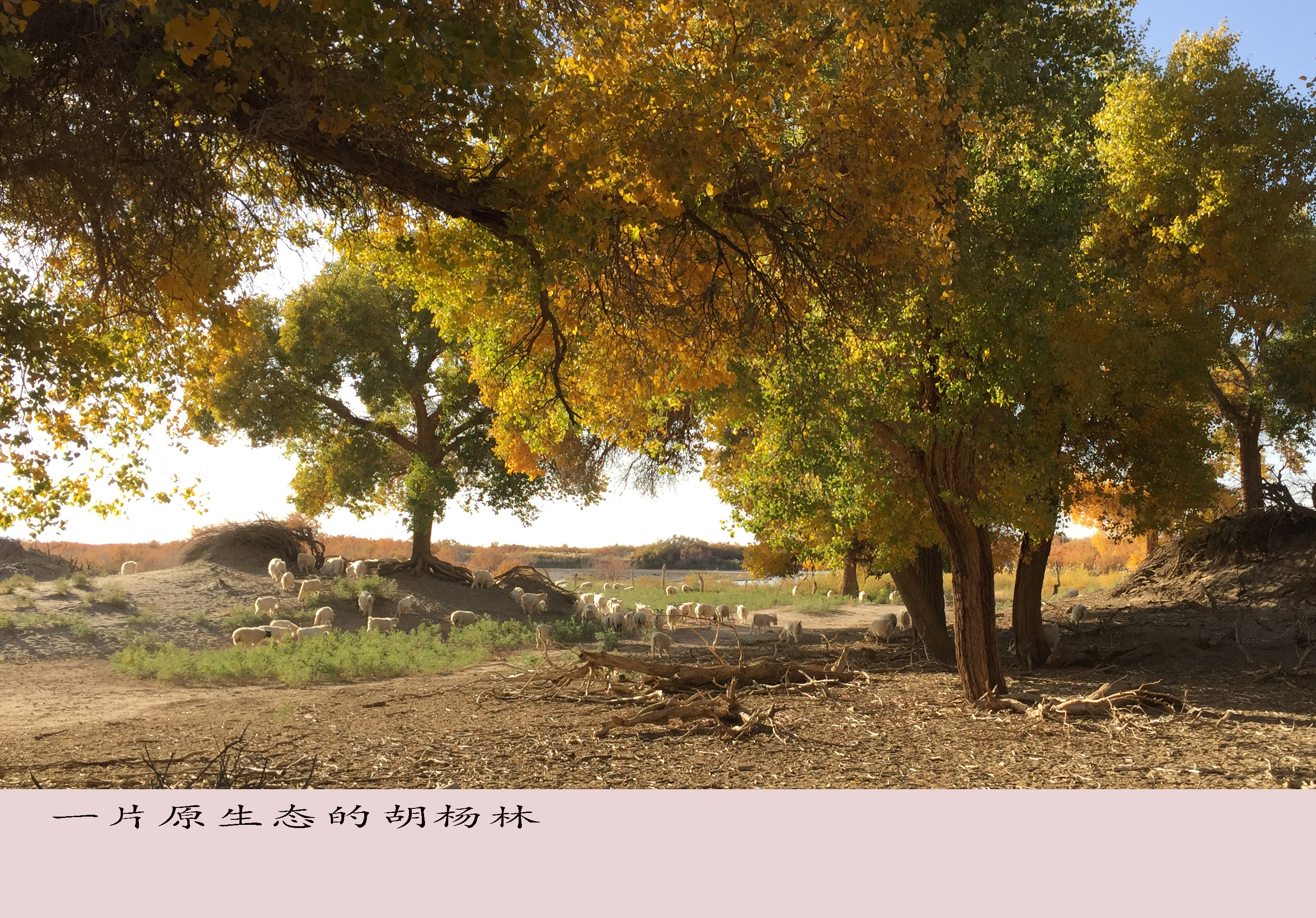

从策克口岸回返,我们在地名为乌兰图格的一处胡杨林园区下车。这里是“编外景区”,比起当下假日期间游人蜂拥而至去看树林的景区来是一派自然、清爽、原汁原味的胡杨树园林。守门的工人坚持不让我们深入,只允许在她的视野之下转转。远处有羊群,随着我们的靠近而纷纷离去。这里的胡杨树虽然远离族群,但也是同样的“胡杨气派“:高大、挺拔、张扬,秋季是它们最亢奋的周期,满头橙色的树叶在阳光下显得尤其舒展蓬发,粗大的树干犹如年轻人骄傲的肌肉。只是这儿还是尘土太多,视野也不够宽大,我们一边聊天,一边踏上了归途。

晚上,二位李局长为两批远道而来造访额济纳的人马准备了隆重的蒙古式宴席。另外一队居然和我们一样,也是从阿拉善英雄会赶来的。今天赶往额济纳的车流已经达到节日交通的巅峰,即使在加油站排队他们也等了近乎2个小时。席间还专门请了四位蒙古族艺人表演土尔扈特部的艺术,其中一位84岁的老额吉(老妈妈)是蒙古长调传承人。她唱了两段,歌声悠远,字少音长。老人家唱得很专注,她女儿解释,歌曲是在叙述一个发生在战场上的故事。旋律把我们都拥入在了一起,不分族群,没有时空。宴席散了,我们开车送这二位母女回家。她们善良健谈、举止温和得体。一路上还继续讲着她们身世中数次沉浮悲喜,对我们这些出生在南方城市,从小伴随着同宗同族人长大的一辈人来说,都是很难得听得到的经历。夜深了,我们在回去进入旅店之前又在清凉的街上走了一圈。

十月份的额济纳之夜,天上是墨色般的一片深蓝,星星挂得很高很远。八十五年前,祖父是否也和我一样曾经凝望过它们呢?

情系额济纳

之二

10月份的额济纳和上海气候也差不多,并无寒意。早饭后我们四人一起乘坐吉普车出发。

松杜尔是当年考察团在这儿扎营过了两个月的地方。我们沿着公路向南开,不久在左前方远处可见有一个锥形的夯土推,李靖说那是汉代烽火台的残迹,于是方向盘准备左打,选中一个斜坡后,就一头扎进大片戈壁沙地里。前面有一条人工渠,是黑河干渠的一条,我们沿着渠道左岸向北行驶了几百米之后有一处钢筋混凝土桥,仅仅能容纳车身通过。现在我们身处一片沿河的沙滩地,这里近来似乎没有人住,但仅有的一处民居还在。

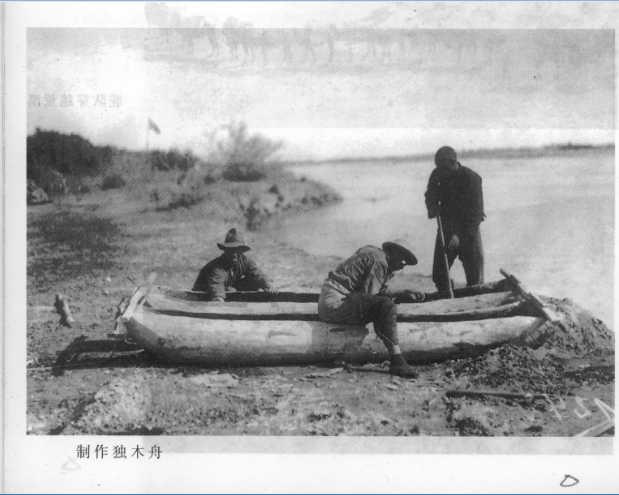

胡杨树依然是这里最有生气的标志。不远处有一个用胡杨树杆围起来,直径约二十多米的圈子。李靖说这是当年考察队用来圈养两只小狼的。现在被围住的却是几十棵高大的胡杨树(显然没有谁会把胡杨树圈起来)。离开“狼圈”不远,在两棵有6、70公分粗的胡杨树旁,李靖又指给我们看,在树杆中段与他齐胸高度的部位有一条深深的锯齿痕,这是当年斯文?赫定的木工要从这里开锯造舟,但马上又改主意了,或是被监工叫停,认为这棵树还不符合要求,也可能开锯的高度不合理。这条锯痕有40多公分长,切口处已经不很整齐了,因为树皮虽被锯开,而树干还继续生长。九十多年来,这条“划伤”只留下了一道印迹,就像伐木工人手上粗糙的疤痕,永不褪去。

我们继续往河边方向走,通过一个简易铁丝网门,来到一片开阔的河滩。向东岸望去有500米之遥,而就在原地向左后侧看,也是一片5、60米宽的河流,河中还有一个几十公分高的落差,水从这里倾泻而下,变得急速起来。我们站立的地方是一个河岸的三角尖区,其头部伸向河中央,形成一个天然的造船厂船坞地。三角地对面的河岸比周边的地势要高,在一片混杂的树丛之后可见一个沙丘,李靖说这就是当年插着瑞典旗帜的沙丘敖包,旗帜并一直在那儿飘扬了数年之久,这是当地人都知道的。

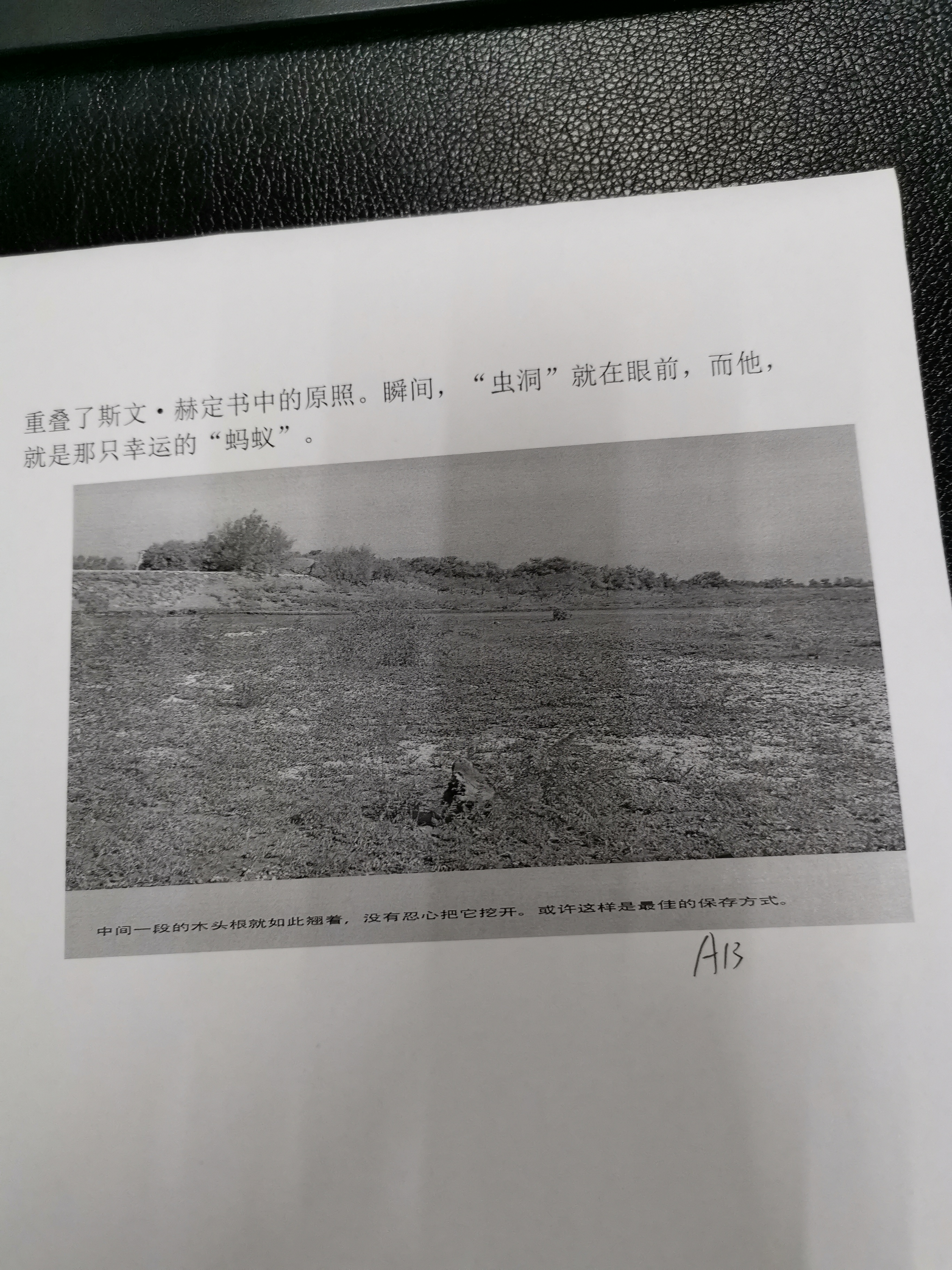

现在,李靖弯下腰颇为虔诚地指给我们看沙地中一个兀然翘起的木桩。在编写《额济纳探险考察大系?史料汇编》一书的那段日子里,李靖(主编)和李文清(编辑)他们经常会来到书中的旧址,在那里静度时光。他们下意识里希望这里会出现一个“虫洞”让他们通过,穿到九十年前的中国西北探险队的神奇营帐之中,求证那些零散不全的史料。就在那段时间里,他们一一发现了有着深深锯痕的树干;被整齐排列着的独木舟原材料;被熏烤又掏空后的的树段……一切都静静地“躺在”原地,在等着有人到来,“述说”自己漫长寂寞的生涯。那一天,李靖忽然发现了这段木桩,它硬生生地扎在河滩上,那被烘烤整形后的船头尖向上弧形翘起,有约40公分长裸露在地面上,乍一看以为是个树桩,当李靖蹲下,看到“树桩”被人工熏制、打磨过的特殊颜色和形状,以及它埋向地下逐渐变粗变宽的体型时,刹那间令他惊诧不已,再猛然抬头,李靖发现自己正面朝着对岸那曾飘扬过瑞典国旗的沙丘,眼下所见完全重叠了斯文?赫定书中的原照。瞬间,“虫洞”就在眼前,而他,就是那只幸运的“蚂蚁”。

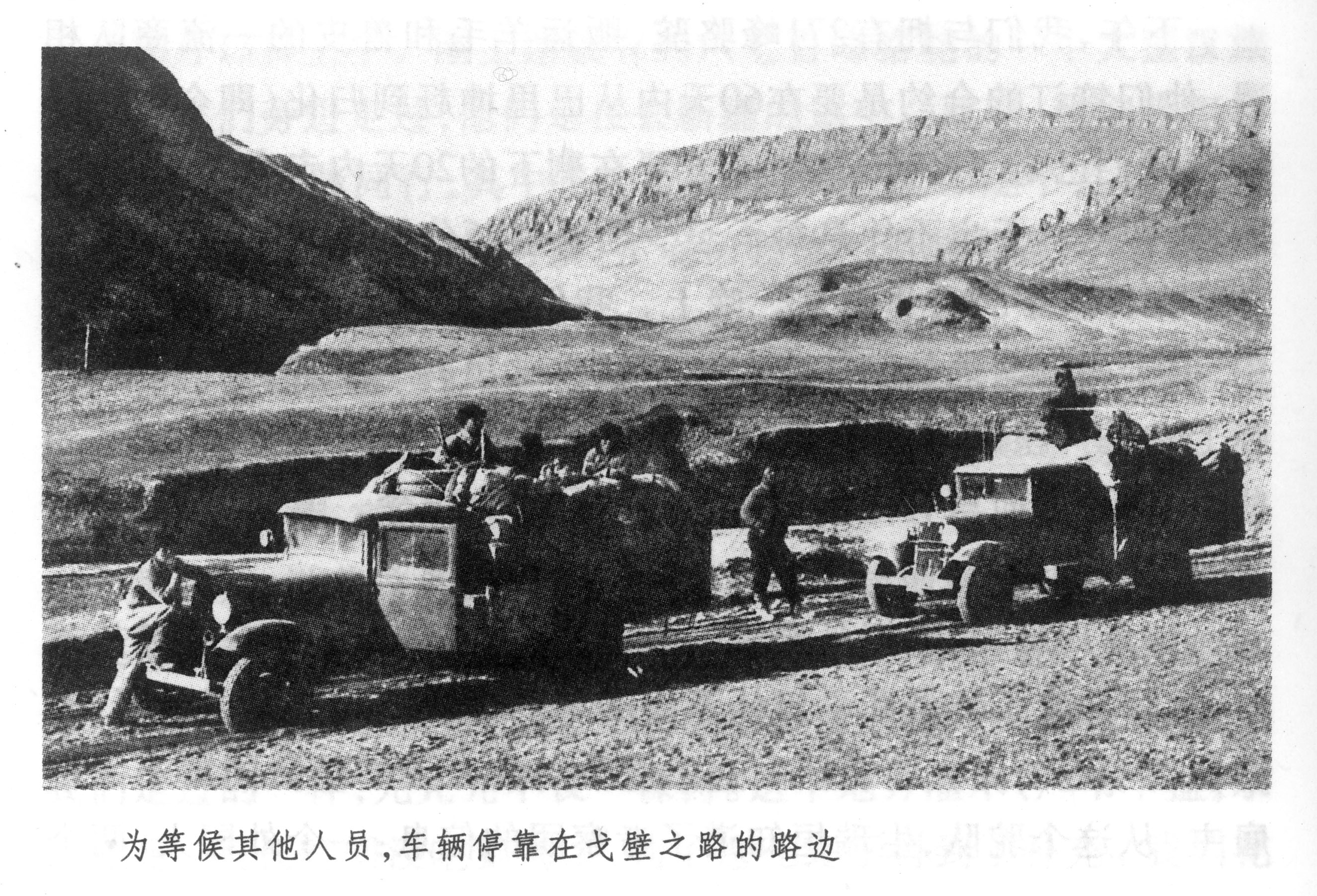

我们时间不多,下一站是赶去走绥新老公路遗址。“公路”现在是一段通向沙地越野公园的通道,只允许会员或游客经过。我们说通了工作人员,终于踏上这条已经毫无特殊外观的土路。这里所谓的绥新公路其实是指当年“绥新汽车路”。最早是在1930年斯文?赫定派人往内地修车并再购买新车后返回时开出来的路。当时他们从张家口出发,经百灵庙、额济纳、哈密、古城子(今奇台县)后到达乌鲁木齐,坚实的戈壁沙地上终于等来首次两辆大卡车车轮的碾压,绥新汽车路当即问世。

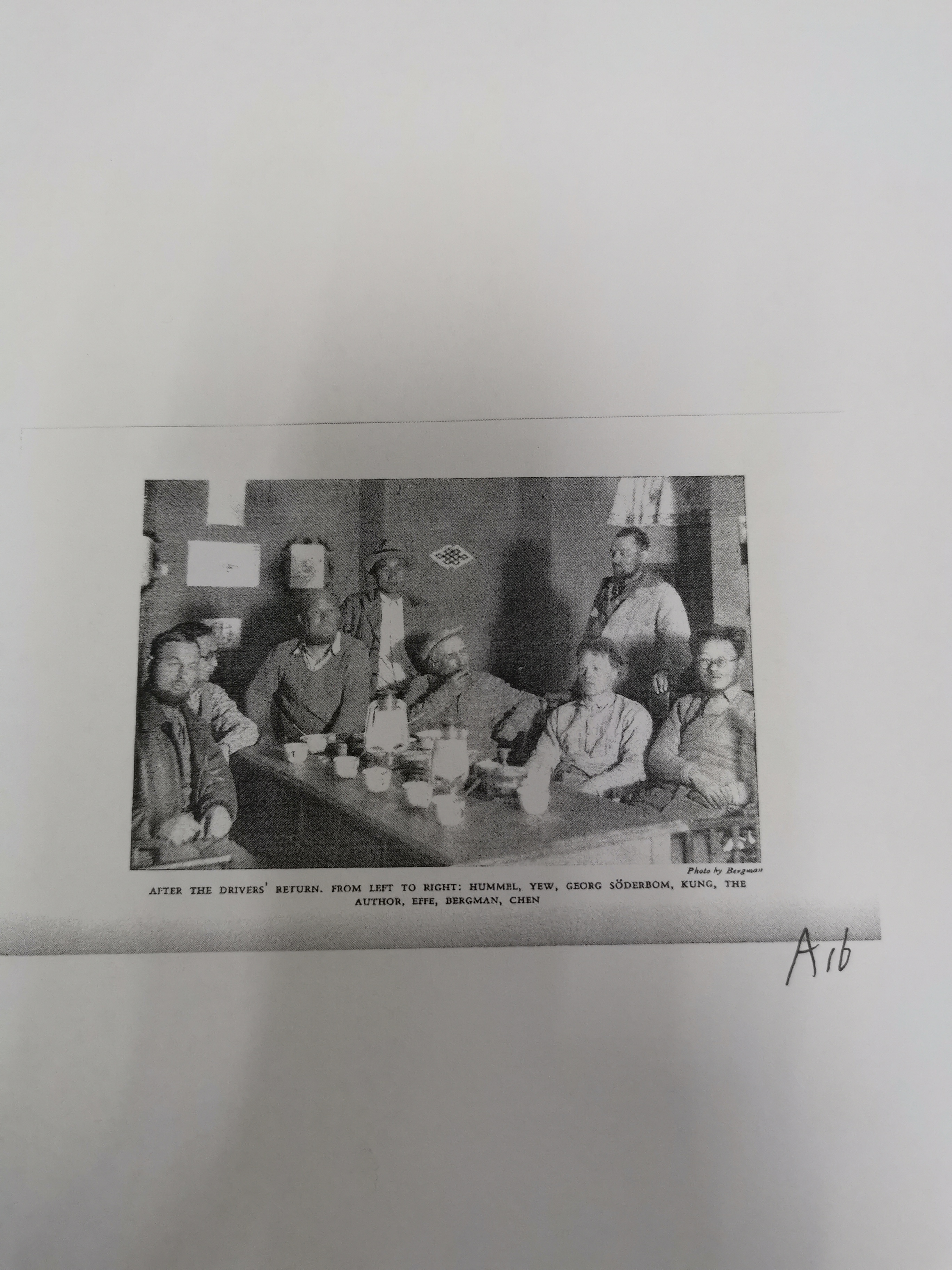

1933年的圣诞夜,就在这里,郝默尔医生和年轻的考古学家贝格曼他们把两个帐篷合在一起,精心布置了一个晚会:“……墙上挂着中国和瑞典国旗,桌上摆放着糖果和巧克力……和1927年谢别斯廷泉的圣诞节一样,‘准备了’丰盛的晚宴”,“全体队员和司机围桌而坐……红色的蜡烛插在树上,白色的蜡烛放在桌上,此时我们已经完成了第一阶段的旅行。尤寅照、龚继成和陈宗器午夜离去,留下五个瑞典人,坐在桌旁读着诗,听着留声机直到黎明。”——摘自《亚洲腹地探险八年》斯文?赫定。

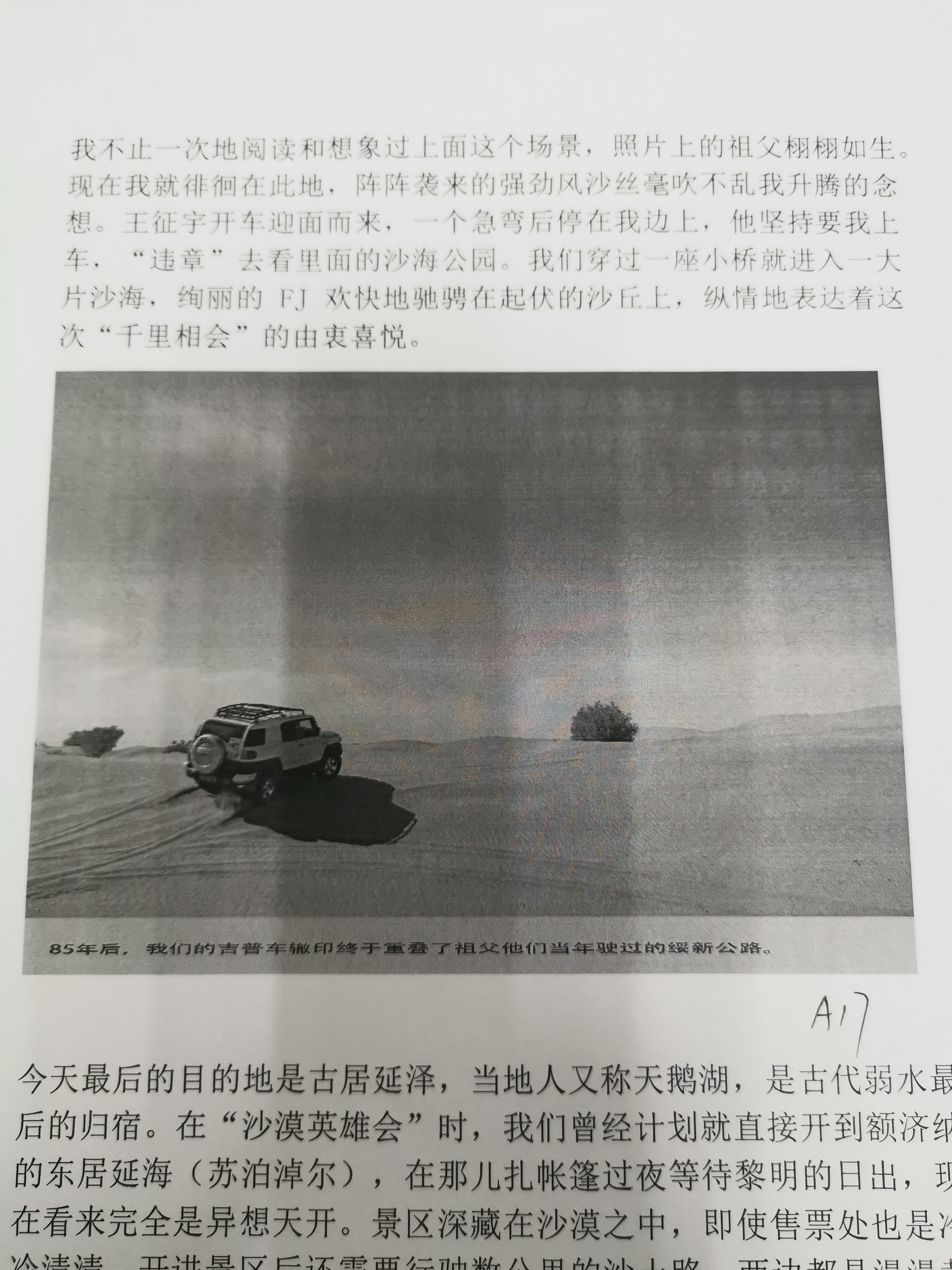

我不止一次地阅读和想象过上面这个场景,照片上的祖父栩栩如生。现在我就徘徊在此地,阵阵袭来的强劲风沙丝毫吹不乱我升腾的念想。王征宇开车迎面而来,一个急弯后停在我边上,他坚持要我上车,“违章”去看里面的沙海公园。我们穿过一座小桥就进入一大片沙海,绚丽的FJ欢快地驰骋在起伏的沙丘上,纵情地表达着这次“千里相会”的由衷喜悦。

今天最后的目的地是古居延泽,当地人又称天鹅湖,是古代弱水最后的归宿。在“沙漠英雄会”时,我们曾经计划就直接开到额济纳的东居延海(苏泊淖尔),在那儿扎帐篷过夜等待黎明的日出,现在看来完全是异想天开。景区深藏在沙漠之中,即使售票处也是冷冷清清。开进景区后还需要行驶数公里的沙土路,两边都是漫漫黄沙连天接地,转弯处会有指示牌写着“老子成仙之地”云云。李靖局长的车终于停在路边,风沙稍稍收敛了一点,眼前,难以置信,这里竟是一片与世隔绝的沙海千岛湖!

举目望去只有三种颜色,蓝色的湖水,黄色的沙海和点缀在上面断断续续的绛色红柳。最美妙的是那每一个沙岛在与水面交界处都有像蕾丝一般的裙边,一圈圈缠绕着沙丘,勾勒出各种图案。红柳以她独到的西北色,给居延海披上一层诱人的暖意。于南方的粉黛翠绿不同,这里是高远凝重的非凡之地。远处有骆驼,我们还看到一些水鸟,动物不多,更增添了一种超然清寡之感。莫非居延海只愿意相守着属于她的岁月?无论你如何靠近(那么多探险家,那么多革命运动和现代诱惑),无论你如何企图翻动她的典藏(成批的发掘、掠取、收藏、通读)她都不会通融,不会逢迎,只专注在沙丘绿水之间守护自己的那份春天。

离开古居延泽,也就是告别额济纳。下午3点左右,两辆车向东在通向G7(京新高速)公路的路口,像两峰远航后的骆驼驯服地停下,车上的主人们翻身跳下,握手道别,不到两天的相聚,却是用了85年的时光来凝炼,真正的后会有期!

额济纳,这个曾那么陌生且遥远的地方从此植入进我的心灵。不是因为那秋季绚烂的胡杨黄,也不是那孤烟落日的画意诗,而是额济纳一望无际的沙海!额济纳,不管你是走向它、进入它还是离开它,沙都一直伴随着你。沙,赋予了额济纳独特魅力的底色。它会闻风即起,吞噬一切;也会蜿蜒可人,任你走踏;它还能与水相依,秀色可餐;它也会冷漠凌厉,无视生命。凡必须要走过它的人都要对自己有过透彻的自省;凡是最后能战胜过它的人,都会让生命从此升华。

而我,就深深知道有这样一队人马,他们迎风而行、饱经磨砺,以献身科学和忘我的探究精神成就的一系列数据、图册、报告和书籍已经成为永恒的标记,以提供给后人继续往前跋涉……,这其中就有我的祖父——龚继成先生。