|

转载文 高尚者的墓志铭——西北科学考察团

|

|

编者语:

|

整整九十年周年过去了。当初中国西北考察团的成立的消息在华夏大地犹如一个新生婴儿诞生时那一声令人焦急期盼的响亮哭声,振奋了中国科学界,震惊了世界探险家。从此开篇了中国能作为主权国与外国在科学文化领域做合作交流的崭新章节。在此之前,对中国西域探险考察几乎全是西方人的专利。他们前仆后继,历经磨难,顽强不息地要在这块神秘的土地上探究、挖掘、丈量并掠夺。诚然,这种作为本身对世界文明的开发和研究是具有积极意义的,但是对于中国国家而言,不仅缺乏主权威严,并全无从事这类科学研究能力的现象却是一种深深的民族耻辱。就如余秋雨先生那篇王道士的悲哀中描述的那样。而今天的中国人,敢于涉足大山名川、探险荒野极地的普遍程度已经令世界赞叹,现在我再回顾当年中国西北考察团成立的历史,会是一种如何的感叹!看看当初的考察成员,他们有的不仅是勇气和装备,更需要有学识和信念。考察团成员虽然都已经远离我们而去,可他们留下的书信和记录,文献和照片、报告和书籍会一直鼓励后人向未知世界继续探究不息。(鉴于篇幅有限,以下只是节选该文)

|

高尚者的墓志铭——西北科学考察团

|

1927年,以北京大学为核心的中国学术团体协会,首次呼吁创立了中国历史上第一个由中外科学工作者平等合作的中国西北科学考查团,它也是中瑞两国学者合作进行科学意义上的西北考察的里程碑,开中国现代学术之先河,取得的众多重大发现震惊了世界学界。

|

1927年4月的中国,风云激荡,多事之春似乎在这个月更不平常,几个日子注定在中国现代史上留下了深深的印记。4月12日,一路北伐的国民革命军在上海对他曾经的盟友共产党大开了杀戒,第一次国共合作戛然而止。4月6日,奉系军阀张作霖控制的北洋政府冲入苏联驻北京使馆,抓走了共产党人李大钊。4月28日,原本和南方国民政府势不两立的张作霖,在杀共产党上却似乎与上海的四一二遥相呼应,杀死了李大钊。

|

然而,同样是在这个月,一条与着战争发展、清共杀人毫无关系的消息,突然间爆响北京学界,也震惊了整个中国知识阶层。4月26日,在北京大学国学门研究所,一家名为“中国学术团体协会”的组织,与瑞典探险家斯文·赫定签署协议,组成“中国学术团体协会西北科学考察团”,对中国西北地区进行科学考察。让人惊奇的是,考察团的全部经费由外方负责,但全部考察采集品都交由中国学术团体协会保存,瑞方只可得到地质采集品的副本。考察团由瑞方和中方各派一名团长,所有涉及国防事务的一律不许考察。

|

那可是在1927年的中国。以往外国探险家到中国考察探险就跟趟平地似的,想要的东西几乎是予取予求,哪有这样低三下四的,出了钱不说,所采集的东西还得留在中国,那老外图什么呢?消息一出,连中国人自己都觉得不敢相信。无怪乎这件事情的积极参与者,北大教授刘半农过后戏称其是“翻过来的不平等条约。”

|

|

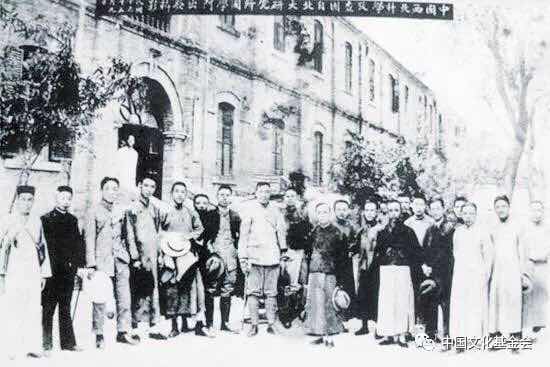

1927年5月9日,西北科学考察团中方团员从北京大学研究所国学门出发时与欢送者合影。

|

再往后说还有更牛的。这个考察前后历时八年,取得的成果更是让后人惊掉一地大牙。发现了白云鄂博铁矿,大批的居延汉简,准噶尔盆地的大批恐龙化石,高昌古国考古遗存,以及进行了罗布泊湖泊迁移变迁,东亚寒潮的气象观测,林林总总,涉及考古学、地质学、地理学、古生物学、气象学、测绘学,很多的考察结果研究,一直持续到21世纪。

|

这到底是个什么考察?在那样一个风雨如晦的年代,怎么就创出了中国学人的一片灿烂天地?

|

一、事情的缘起和西北科学考察团的组成

|

晚清以来,西方不断有所谓“探险家”进入中国,特别是在西北和青藏高原进行探险考察,当然也肆意攫取中国当地的各种艺术品和文物。这帮小子见什么好就拿什么,顶多给当地人点小钱,算是付了费了。比较典型的有英国人斯坦因,这厮在1907年第二次对中国西北地区进行考察时,窜到敦煌,用40块马蹄银忽悠了当地守洞的老道,结果带走了十几大车出自敦煌莫高窟的写本、织物、绘画等珍贵文物。再后来,法国人伯希和于第二年再次来到敦煌,对斯坦因劫掠剩下的文物又进行了一次筛选,凭借这家伙深厚的汉学功底,他拿走的好东西更多。至今,斯坦因从中国劫走的那些文物还在伦敦的大英博物馆收藏着。

|

时间到了1926年底,一个名叫斯文·赫定的瑞典老汉也来到了中国,这已经是他第四次到中国进行探险了。这老兄之前三次来中国,和其他来华进行考察探险的外国人一样,采集的东西也都归了他的国家,根本就没中国什么事。这次他来的名目是为德国汉莎航空公司开辟亚洲航线做实地调查,顺带进行科学考察。实际上,斯文·赫定也是借着汉莎公司的这笔钱进行他自己的考察。他事先和当时的北洋张作霖政府打了个招呼,答应了几个小条件后,这事就算批准了。北洋政府下属的地质调查所翁文灏、丁文江还代表政府与斯文·赫定签订了一份协议,其中最要紧的两条,一条是这个考察团里只能有两个中国人,并只负责和沿途地方政府接洽事宜,而且一年后就可以走人了;另一条是考察所采集的所有文物先都运回瑞典去研究,等中国将来有了“相当机关”后再送回来。有了这两条保障,老赫定就像以往一样,剩下的就是准备出发,正式开始他的第四次探险考察了。

|

|

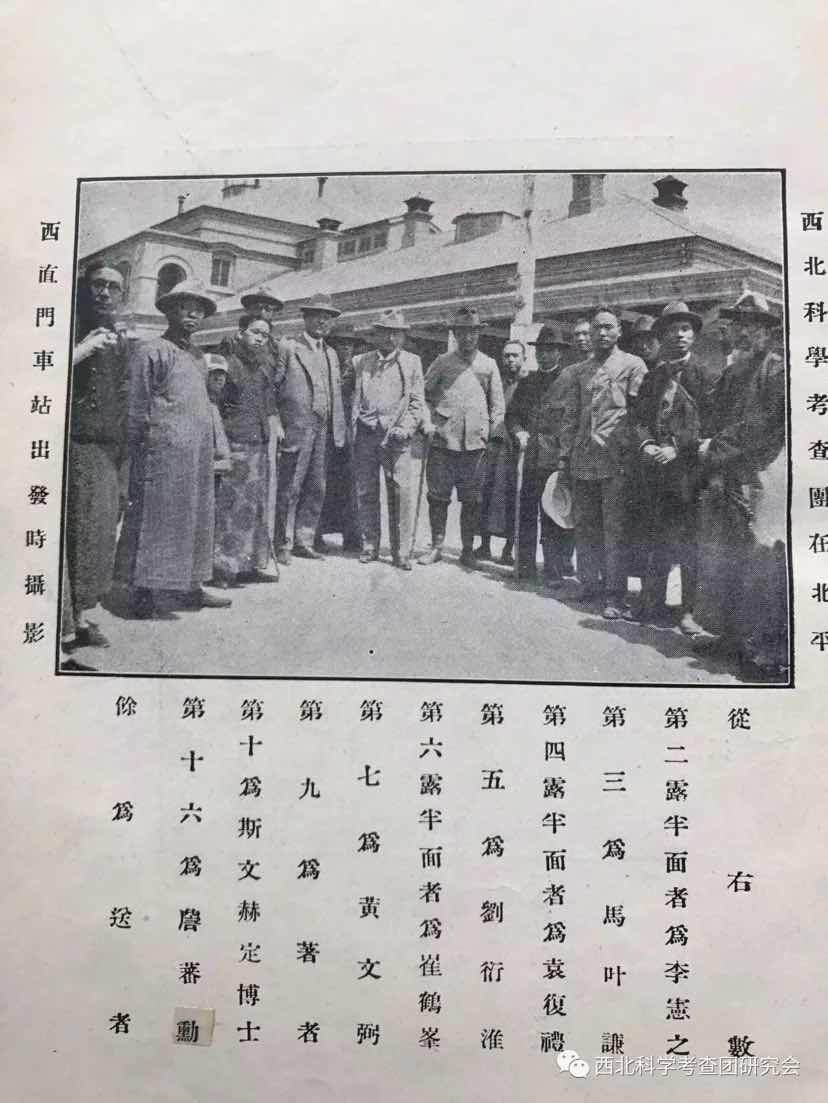

上世纪20年代北京大学国学门学人,左起:黄文弼、徐炳昶、马衡、李玄伯、沈兼士、陈垣

|

谁知平地一声雷,以往在他们看来顺理成章的事,突然遇到了麻烦。以北京大学国学门研究所为首的一批中国学人,蓦然间拍案而起,向斯文·赫定这次考察发起了挑战。1926年已经是五四运动开始的第七年了,新文化运动的洗礼和爱国救亡思想的冲击,使得先进的中国知识分子早已不是晚清时代的遗老遗少。这些人当中相当一部分是从国外留学回来,西方先进的思想和文化思潮对他们影响颇深,在他们眼里,偌大的中国再不能任人随意进出,予取予求。针对赫定的考察,特别是与地质调查所签订的那两条协议,学者们表示了强烈的反对,并将事件扩展到学界和新闻界,更是得到了广大在校大学生的支持。同时,他们专为此事成立了一个名为“中国学术团体协会”的组织,参加这一组织的有北京大学考古学会、历史博物馆、古物陈列所、故宫博物院、清华研究会、中华图书馆协会、中央观象台、京师图书馆、北京图书馆、天文学会、中国画研究会等11个学术团体,其代表了中国学术界的主流意见以及绝大部分的学者。带头的是一帮学界大咖,有刘复(半农)、梅贻琦、马衡、徐炳昶、周肇祥、李济,还有李四光、袁复礼等。其中北大著名教授,五四新文化运动的先驱刘半农起了非常主要和关键的作用。

|

此时,北洋政府正面临着以打倒帝国主义、打倒军阀为目标的南方国民革命军的北伐,哪儿还顾得上这等闹心的事,他们也不愿意招惹这些北大的学界名流和广大学生,于是转过身来要求斯文·赫定去与中国学术团体协会协调,并需要得到他们的支持和同意才能去西北考察。

|

|

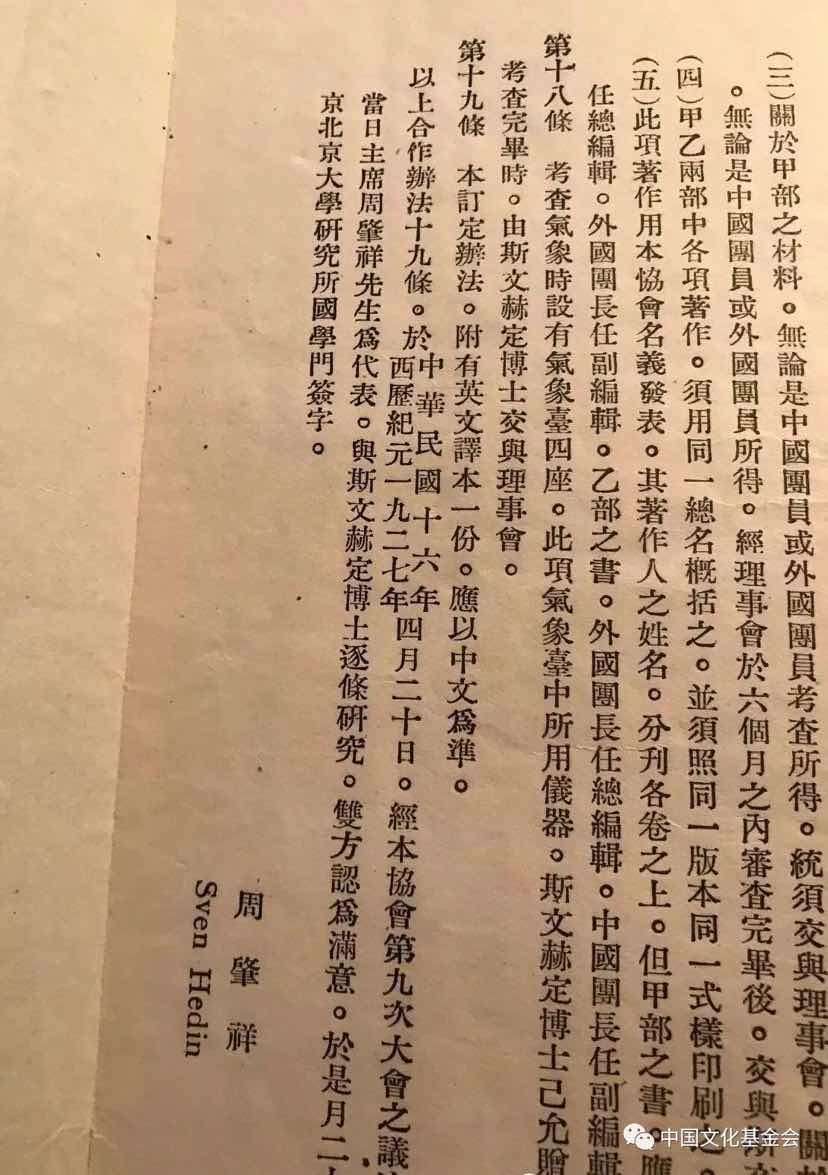

考察团出发前在西直门火车站合影

|

一脸懵圈的斯文·赫定,不得不屈尊俯就与中国学术团体协会商谈。他习惯了过去中国政府的不设防。一般外国探险者的逻辑是,你中国自己都不管,别人来拿也就顺理成章了。再者,赫定这次考察已经得到了中国政府的批准,一切看上去都是合法的啊。但是,赫定发现,与中国学术团体协会商谈此事对他并不是件轻松的事。多少天里,有争斗,有愤怒,有牢骚,有讨价还价,有放下身段收起面子,该低头就得低头。平心而论,老赫定不是个帝国主义分子,也不是学术骗子,而是个正直的科学家和社会活动家。他在中国西北进行考察的目的,还是出于他对科学的热爱,而不是代表任何帝国主义势力来肆行掠夺。谈到后来他清晰地认识到:“中国人要求将所有与中国的早期历史有直接联系的考古发掘物在他们自己的博物馆里保存的要求,是符合任何文明国家中通有的法律规定的。”“假如我拒绝了和中国人合作,那全部事件都要得坏名声,而我也只好解散它,准备归程了。”

|

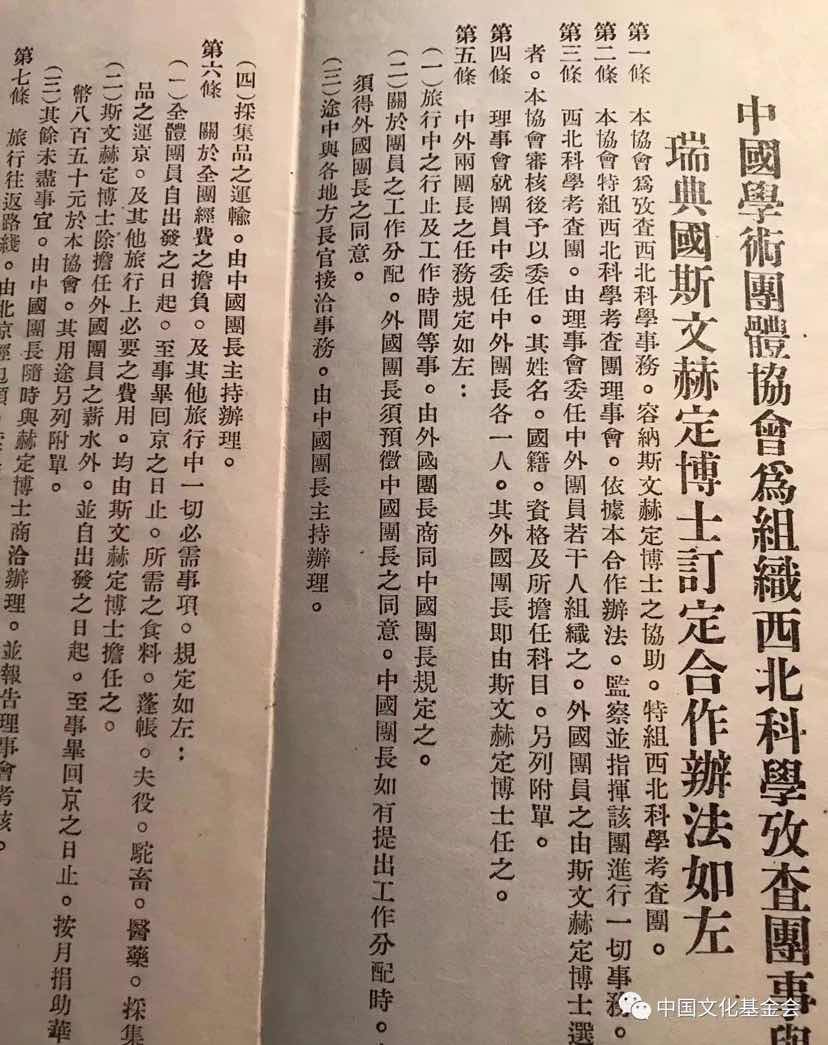

赫定有了此等认识,最后双方终于达成了妥协,在4月26日签署了“中国学术团体协会为组织西北科学考察团事与瑞典国斯文赫定博士定订合作办法”十九条,签字仪式在北京大学研究所国学门举行。简而言之,这十九条里明确规定了西北科学考察团是中瑞联合进行,属于中国学术团体协会下属组织,下设理事会,监察并指挥考察团的一切事务。考察团设中方和瑞方各一名团长,考察期间凡涉及中国国防事务的一律不许考察,中方团长有权对任何违反行为进行制止。所有考察采集品属于考古方面的“统须交中国团长或所委托之中国团员运回本会保存”,属于地质方面的“经理事会审查,得以副本一份赠斯文赫定博士。”考察时间定为两年,所有经费由斯文·赫定负责。理事会一共九人,全部为中国人,只有斯文·赫定一人为外方人员,任名誉理事。常务理事为刘半农,办公地点在北京大学。这就是被刘半农戏称为“翻过来的不平等条约”的主要内容。

|

|

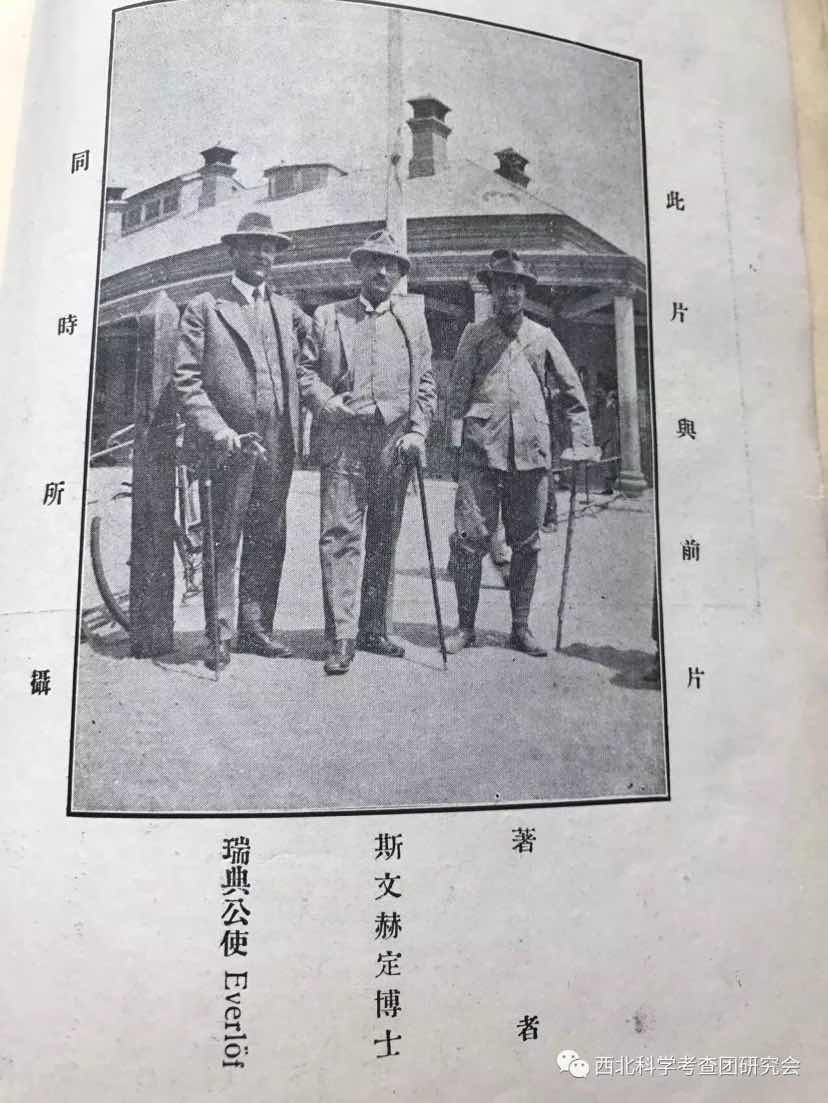

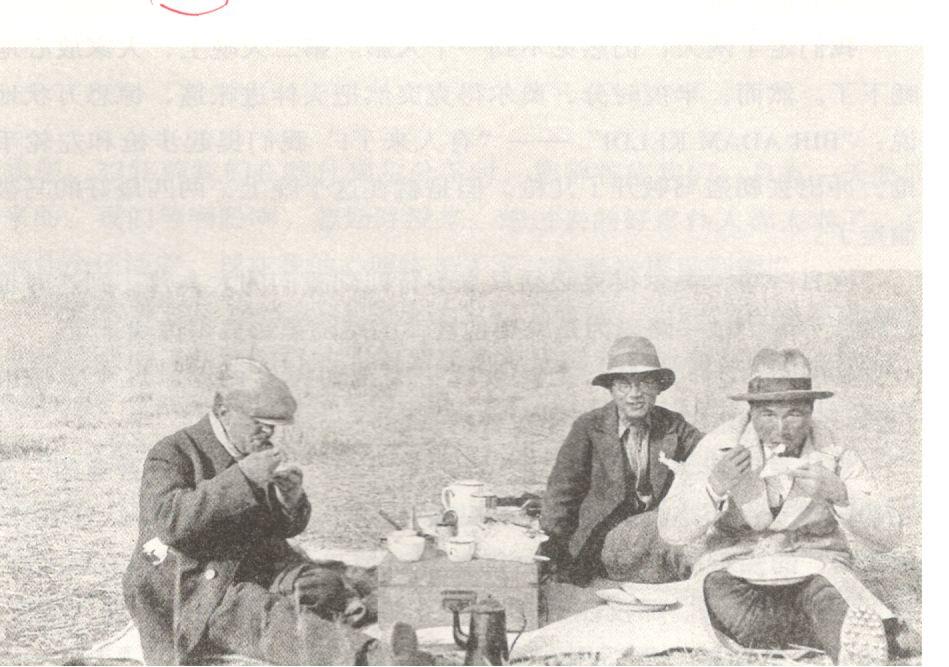

(上图选自《徐旭生西游日记》(西北科学考查团丛刊之一)中图片,大北印书局1930年9月初版)

|

消息传开,北京学界一片叫好,几十年了,中国人何曾有过这样扬眉吐气的对外协议。欢欣过后,马上面临着中方代表团的组建,因为赫定那边已经急不可耐的等着出发了。中方考察团的组成还算顺利,第一批团员有清华大学和北京大学教授、地质学家袁复礼;北京大学教师、考古学家黄文弼;北京大学助教、地质学家丁道衡;北洋大学毕业生、地图学家詹蕃勋;历史博物馆馆员、摄影师龚元忠;三位北京大学学气象的在校学生李宪之、刘衍怀和马叶谦以及北大气象专业毕业生崔鹤峰。以后的考察中又增加了中央研究院物理所青年学者陈宗器;北大生物系毕业生、植物学家郝景盛;中央研究院气象所测候生、气象助理胡振铎;中央大学学生、气象助理徐近之;北平研究院植物所主任、植物学家刘慎谔。瑞典方面除了斯文·赫定之外,还有考古学家贝格满,天文学家安博特,地质古生物学家贝歇尔、柏利,地质学家那林等十人,再就是德国汉莎航空公司为了开辟亚洲航线为派出了气象学家郝德和航空专家等十一人。

|

|

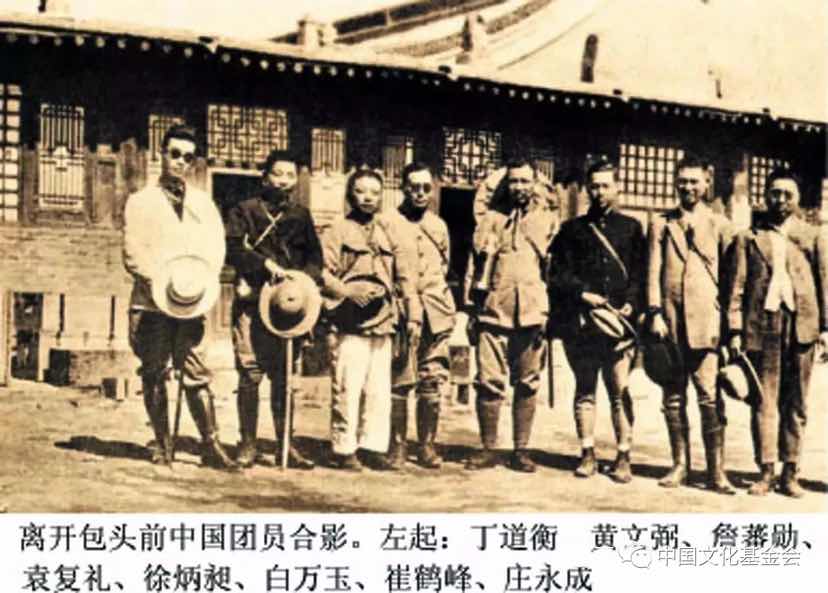

(上图选自《徐旭生西游日记》(西北科学考查团丛刊之一)中图片,大北印书局1930年9月初版)

|

唯一的问题是中方团长还缺一人。作为团长,不仅要代表中方负责整个考察团的监督、管理事务和与沿途地方政府的接洽,还要有一定的学术地位和资历。赶到此时,之前一帮壮怀激烈,不把考察大权夺到中国人手里誓不罢休的教授大咖们,突然发现事情落定了,该落实人了,可团长这差事不是那么好当的。关山万里,银汉迢迢,一走就是一两年。那年头可没有高铁飞机,连火车都通不了多远,全靠骆驼、马匹和两条腿啊。饥餐渴饮,可以想见,关键是北伐正甚,北京政府已是自身难保,一派惶惶不可终日。当时的公立大学连教授的工资都发不下来,这日子口抛家舍子地去西北逛了,家里人怎么办,日子还过不过。自己一拍屁股走了,然后呢,没准就没有然后了。众大咖面面相觑、正不知如何是好的关头,施施然站起一人,乃中国学术团体协会成员,当时的北京大学教务长,北京大学哲学系教授徐炳昶,哥去吧。此公在与赫定老儿谈判时也是主力,眼见局面僵住,中国学人此番要落得被外人看笑话了,于是主动请缨。按他的话说,我虽不懂科学(徐公留学法国巴黎大学学的是哲学),但对历史素有兴趣,加之“当时无事”,就应了这个团长。徐公以后凛然之举还多,但此次确实是解了众人之围,也没让中国学术界在最后这一哆嗦上丢人。

|

|

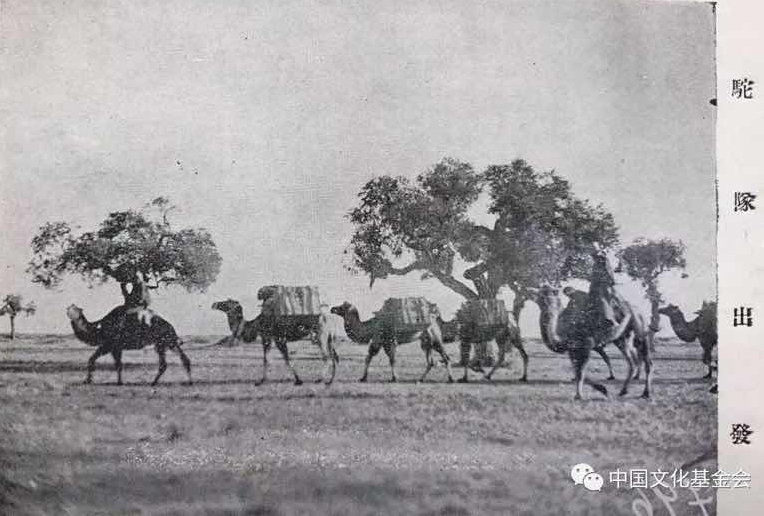

(上图选自《徐旭生西游日记》(西北科学考查团丛刊之一)中图片,大北印书局1930年9月初版)

|

二、历时八年的考察全过程

|

1927年5月9日,西北科学考察团在北京大学国学门研究所集合,直奔西直门火车站,向包头进发。10日,火车终于到达包头,这里是此次考察的正式起始地,从那里,西北科学考察团正式开始了它的征程。这也是中国近代以来第一次有中国科学家参加的具有现代科学意义的综合科学考察。

|

考察团在包头的出发地花了一个多月时间准备,他们采买食品和骆驼,雇佣随行的工人,直到6月底,终于组成了共计60多人,292匹骆驼的庞大团队,拉出来也是浩浩荡荡了。考察团共分为三队,即南分队、北分队和中央大队,分别由袁复礼、瑞典人那林以及斯文·赫定与徐炳昶率领,于7月初各自出发,开始了正式考察的征程。

|

|

(上图选自《徐旭生西游日记》(西北科学考查团丛刊之一)中图片,大北印书局1930年9月初版)

|

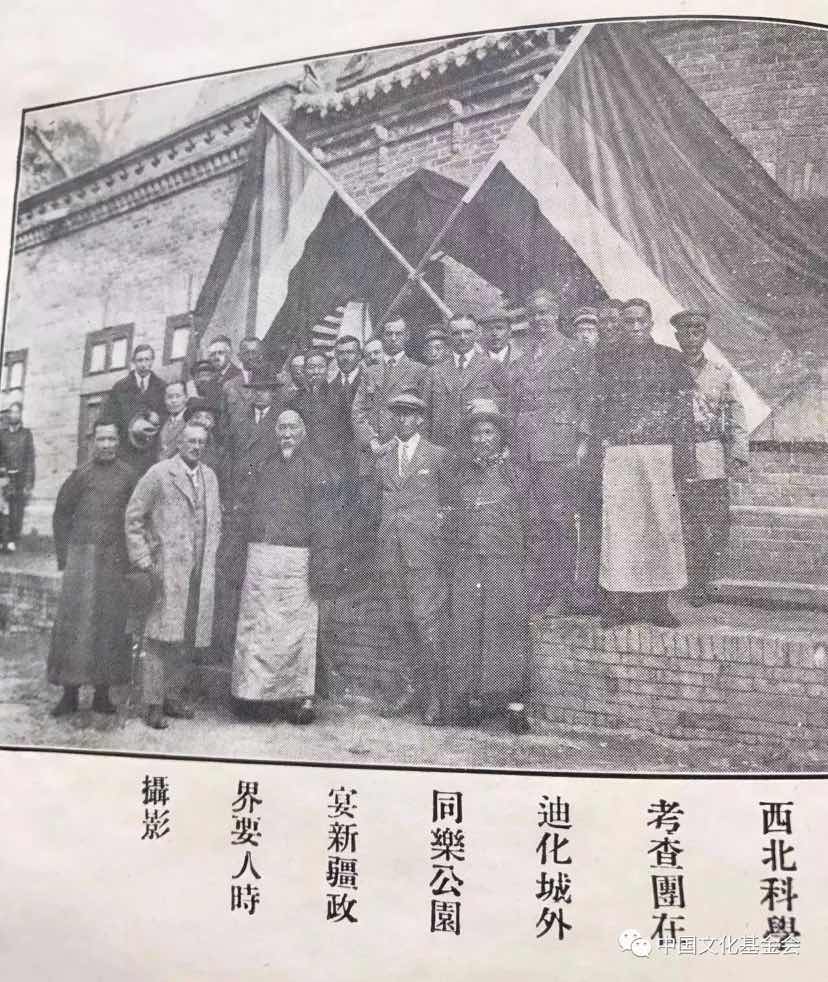

中瑞西北科学考察原定两年,后几次延长,总共历时八年。1927年7月出发的第一批考察,主要是沿内蒙西部额济纳河流域,即古称的居延海地区(西汉时在此地曾设居延县)进行考察。后进入新疆,考察了哈密、罗布泊,最后到达迪化(乌鲁木齐)。之后,考察团将大本营设在迪化南关,对全疆进行考察发掘。以后几年,考察地域涉及新疆、青海、甘肃以及内蒙等西北广大地域。

|

|

(上图选自《徐旭生西游日记》(西北科学考查团丛刊之一)中图片,大北印书局1930年9月初版)

|

1928年5月,考察团成员有所变化。因受到新疆地方政府阻止,开辟亚洲航线和用飞机考察难以进行,汉莎航空公司取消了对考察团的资助并撤回了考察团里的人员,斯文·赫定于1928年5月回国筹集经费并于当年9月赶回了考察团。1929年1月,考虑到两年考察期将届期满而很多考察工作才刚刚开始,为了不半途而废,斯文·赫定与徐炳昶放弃了原定亲自穿越塔克拉玛干沙漠的考察计划,取道西伯利亚返回北京,向理事会汇报工作。此时北洋政府已经倒台,民国政府定都南京,北京已经改名为北平。经理事会研究决定,延长考察期限两年,增派团员,并报请南京国民政府审批。3月初,他俩联袂赴南京,拜访了中国政府外交部、教育部等部门并拜见了蒋介石,获准考察延期两年,政府并在经济上给予一定支持。4月回到北平后,斯文·赫定因突患疾病,不得不去美国治疗。徐炳昶受聘任北京师范大学校长,故没再回到新疆,而是在北平参与理事会的工作。西北科学考察团由袁复礼代理团长。

|

|

图左为西北科学考查团代理团长袁复礼

|

1929年以后,陈宗器、郝景盛等成员也加入了考察团,李宪之、刘衍淮等赴柏林大学留学。外方团员也有变化。此时,考察集中在新疆各地,大规模地从考古、地质、气象等多方面展开工作。当年10月,斯文·赫定回到北平,11月,赶到内蒙百灵庙集合地,送别第二批考察团戈壁组成员陈宗器、霍涅尔、贝格满、柏利、贝歇尔等。此后几年,考察团在新疆、内蒙各地前后又进行了四年的考察,并再次延长期限,直至1933年11月,最后一名考察团员贝歇尔回到北平,至此,持续六年的中瑞双方合作考察告一段落。

|

|

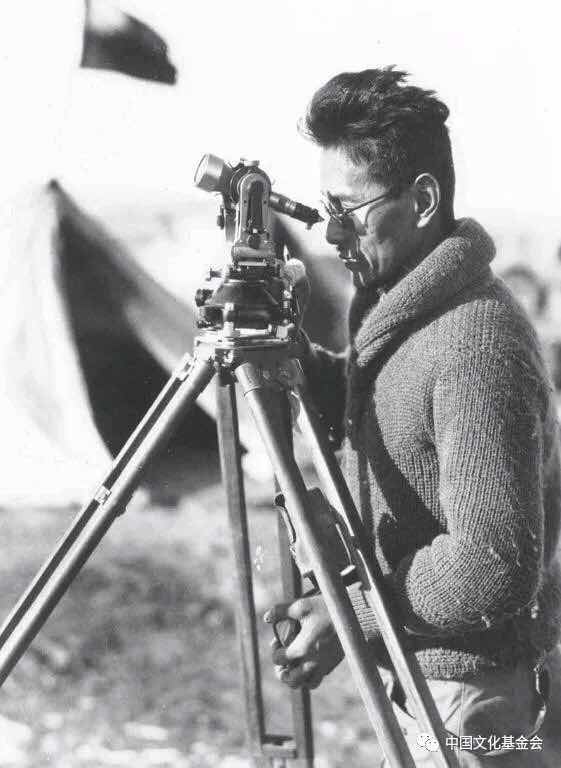

左起:斯文·赫定、陈宗器、龚继成,在新疆孔雀河边(图片取自《游移的湖》新疆人民出版社2013年10月初版)

1933年12月5日,陈宗器在温音乌苏做测量。

|

为了纪念此次西北科学考察,中国政府在1932年曾发行纪念邮票一套共四枚,画面为我国古代名画《沙原放牧图》。这是中国邮政史上第一次为科学界和中国的考察活动发行纪念邮票,可谓前无古人。从中国学术团体与外方开始谈判,到考察历时多年的整个过程中,中国新闻界也给予了全程的关注和报道,像《大公报》、上海的《申报》等,一直对考察团的工作积极报道。这也是开先河而前所未有的举动。

|

|

1934年,斯文·赫定建议中国政府应该支持和帮助新疆,以免失掉新疆。在得到中国政府的同意和支持后,为在新疆开展公路和铁路建设,组建“绥新公路查勘队”又对新疆进行了考察。同行的有原考察团成员陈宗器、郝默尔、贝格满、生瑞恒等,黄文弼受教育部委派,也同车去新疆考察教育。此行他们去了罗布泊,其中赫定与陈宗器乘独木舟沿孔雀河而下,直至罗布泊。1935年3月,斯文·赫定一行回到西安,至此,加上这两年,前后共八年的西北科学考察全部结束。…...

|

|

拥有几千年文明史的中华民族,古往今来,一代代仁人志士如星汉灿烂。小小的西北科学考察团,却开创了近代中国以现代科学手段进行大型综合科学考察的先河,开创了中国人自己主导,充分尊重中国主权,充分体现中国人聪明才智和爱国情怀的考察之先河,也开创了中外科学家团结协作,互相尊重,互相学习,以科学为本,联手促进人类文化进步的先河。九十年了,逝去的一代先人们似乎挥挥手,没带走一片云彩,甚至没带走一片纸片。但他们留给后人的是披荆斩棘的孜孜以求,是锲而不舍的努力奋斗,是一篇篇充满了人文情怀和爱国情操的高尚者的墓志铭。

|